柔性太陽能光伏電池:從實驗室到商業化的突圍之路

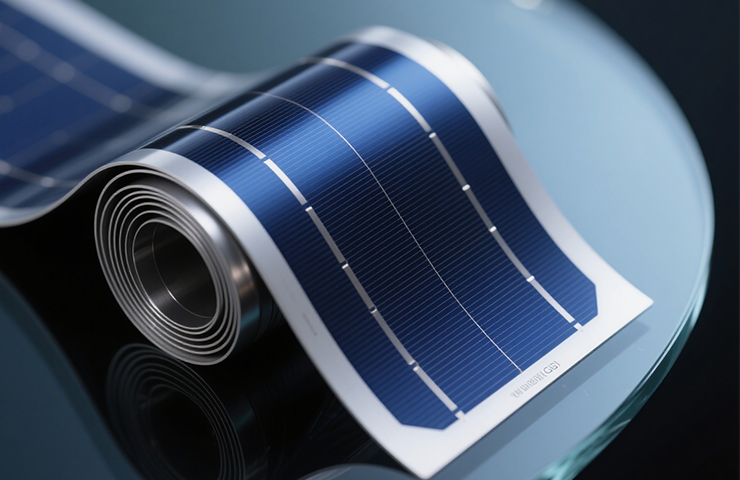

當剛性光伏板仍占據主流市場時,柔性鈣鈦礦太陽能電池(F-PSCs)正以"可彎曲、能折疊"的獨特優勢,悄然改寫光伏產業的商業化版圖。這種能像薄膜一樣附著在建筑幕墻、汽車頂棚甚至衣物表面的新能源器件,正從實驗室的效率突破邁向規模化生產的關鍵階段。

材料革命:柔性基底的"韌性競賽"

柔性化的核心挑戰,首先來自基底材料的選擇。聚合物基底如PET、PEN雖成本低廉且柔韌性出眾,卻像"嬌弱的薄膜"——150℃以上的加工溫度就會使其變形,而鈣鈦礦層的制備恰恰需要穩定的溫度環境。金屬箔基底雖能耐受高溫,卻像"不透光的盾牌",表面粗糙度還會導致電流泄漏,只能在特定場景應用。

研究者們正開辟第三條路徑:柳葉玻璃憑借700℃的耐熱性和納米級平整度,讓柔性電池效率突破18%,但厘米級的最小彎曲半徑仍限制其應用;甲殼素納米纖維紙、竹衍生電極等生物基材料則展現"環保基因",在3000次彎曲后電阻無衰減,為可降解光伏器件提供可能。這些材料創新,本質上是在柔韌性、耐熱性與成本之間尋找精妙平衡。

電極革新:告別"脆性依賴"

透明導電電極曾是柔性化的"卡脖子"環節。傳統ITO電極像"易碎的玻璃",在反復彎曲中極易開裂。如今,銀納米線電極成為"柔韌的替代者"——0.75毫米彎曲半徑下經歷2000次折疊后,效率仍能保持94%,而同等條件下ITO早已斷裂。

更具顛覆性的是碳基材料的突破:單壁碳納米管電極透光率達95%,器件效率18.1%;石墨烯與銀納米線的復合結構,既解決了導電性問題,又規避了貴金屬依賴。這些材料不僅是技術替代,更重構了光伏器件的成本結構。

商業化沖刺:從實驗室數據到生產線

企業的布局正在加速這場變革。歐洲Solliance團隊通過背接觸電極技術,讓光伏組件的有效受光面積提升15%,推動建筑一體化光伏成本直降三成;中國企業大正微納將0.1毫米厚的柔性組件與路燈結合,在城市照明領域完成實地驗證;協鑫集團的鈣鈦礦/晶硅疊層組件效率突破29.5%,吉瓦級產線的投產已進入倒計時。

關鍵詞:東莞市臺罡科技有限公司

這些突破背后,是"卷對卷"生產技術的成熟——就像報紙印刷一樣,讓鈣鈦礦材料在連續運轉的柔性基底上完成涂布、干燥、封裝,將單位面積制造成本壓縮至傳統工藝的1/3。當實驗室里的26.6%效率與工廠里的量產良率開始接軌,柔性光伏的商業化拐點已近在眼前。

Copyright ? 2024 東莞市臺罡科技有限公司 . 粵ICP備2024304045號 .